2024年02月27日

Coleman Quick-Lite Lantern L227

【コールマン クイックライトランタン L227】

左 1929年10月 中 1928年4月 右 1928年1月

こんにちは。

今回紹介するのは、クイックライトランタンL227です。

モデル #227 コールマン社の資料では LQ227、2LQ227 などの表記もありますが、この記事では一般的に呼ばれているL227と表記します。

クイックライトランタン#327系、#427系もQL・LQ・2LQ など多くのバリエーションがありますが、文中では #327・#427 と大雑把に表記していきます。

画像は I.C.C.C 「Guide to Vintage Coleman Products 」 1900~1983 より

1927年、クイックライトランタン用のアクセサリーとしてワイドサイズのベンチレーター #216-490 が発売されます。

このベンチレーターには「かしめ固定」された大型のボールナットとベイルハンドルも装着されています。

裏側はリフレクター効果のある白いホーロー仕上げが施され、グローブを押さえるための3ヶ所の爪とベイルハンドルを装着するためのブラケットが溶接固定されています。

27年はL227ランタン本体の出荷、販売はなく、このベンチレーターだけが販売されたようです。(後述)

翌28年からワイドベンチレーターを装着したL227が販売されます。

記録によると28年1月から工場出荷が始まるようです。この28年1月の出荷台数がL227としては一番多いようです。

27年製のタンクを持つ個体もありますが、出荷時期と製品の製造時期は必ずしも同時ではありません、作り置いたタンクを数ヵ月後に組み立てることもあります。

基本的にはモデル#427と同一です。

このL227に装着されるベンチレーターは先に販売された #216-490 からベイルハンドル部分、3ヶ所の爪が省略されたものです。

ベンチレーター パーツNo.227-480

上画像は本来爪とブラケットが据えられる部分に残るくぼみです。

このくぼみは表側からも確認できます。

大きなボールナットを装着するベンチレーターは穴も大きくなっています。

ベイルハンドルで持ち上げた時にベンチレーターに掛かるストレスを軽減するためと思います。

この大きなボールナットの付いたベンチレーターは28年初期の短期間に装着されます。

同じく28年、L227に少し遅れて登場するインスタントライト・スラントモデルL228の最初期にも装着されたものがあるようです。

*画像のベンチレーターはボールナットのかしめ部分(ワッシャー)が外れています。

28年中期以降、ベンチレーターはその後の#228シリーズにも見られる通常のボールナットを使用するものに変更されます。

このベンチレーターは63年頃の#228Eモデルまで装着されます。

大きなボールナットはワッシャー(プッシュオンナット状)でかしめられていますが、なかには固着するものや先の画像のようにはずれてしまうものもあるようです。

ボールナット単体では当時のパーツカタログには記載されていません。

おそらく単体での販売はなかったと思われます。

あくまでもベンチレーターの一部であるということなのかもしれません。

ただ、コールマンのサービスセンターなどではリペア用としてストックされていたものもあったようです。

私は偶然にではありますが、それらと思われる単体数個を入手することが出来ました。(新品?と思われるものも含まれていました)

フレーム パーツNo.227-498

フレームは専用のものが装着されるようになります。

#228B以降のモデルに比べ直線的な形状(水平に伸びてから直角に曲がる感じ)のベイルハンドルが特徴です。

初期のベンチレーターとともにこのフレームもL227の最重要パーツだと思います。

バーナー部です。

この時期のクイックライト共通のバーナー部です。

米国と英国のPATナンバーがそれぞれ刻印されます。

このバーナー周りに限らずクイックライトは各パーツに特徴があるので、製造年月の表示のない1924年以前のモデルでもおおよその年代を推測することが出来ます。

クイックライトランタンのバルブです。

ポンプ部がタンクに内臓される#427そしてL227の時期はフューエルチューブはタンクに固定されているので画像左側の3種類が適合します。

右にあるフューエルチューブの付いたものは#327用です。

一番下は40年代のリペア用パーツと思います、メッキはなくパックナット(ステムを固定するナット)が大きくなっています。この部分は旧モデルとの互換性はありません。バルブ本体ごとでの互換性は有ります。

US製クイックライトのリペアパーツは40年代末頃まで製造販売されていたようです。

古い時代のバルブは多くの部分がメッキされていますが、30年代以降パーツのメッキ部分は少なくなっていきます。

特にリペア用パーツはメッキされないものが多く見られるようになります。

L227は初期モデルとそれ以降のモデルではバルブホイールにも違いが見られます。

28年の後半頃から変更されているようです。

左の新タイプのバルブホイールの素材はベークライト。

右の旧タイプはファイバー製ということのようです、おそらく圧縮した繊維質の素材にフェノール樹脂加工したものと思います。(ベークライトもフェノール樹脂)

以前、旧タイプクイックライトのバルブ部を薬品に漬け込んだところ、バルブホイールが水分を含みふやけたように膨らんでしまったことがあります。

ひび割れ(剥離)の原因にもなるようです、メンテナンス等の際は注意が必要と思います。

ポンププランジャーAssy パーツNo.216-520

ねじ込み式のロングサイズです。

ほとんどの部分がブラス製です。

#220C(#228C)まで共通ですが、40年すぎ(#220B~#220BXに変わる頃)から素材、仕様が変わります。

右は#220Cのプランジャーです。

キャップの厚みが増し、ほとんどの部分がスチールへ変更されています。

時代によって素材が変化しています、特に戦時期とその前後は不安定と思います。

パーツナンバーに変更はないようですが、互換した場合若干の違和感は感じます。(私見)

チェックバルブとロングサイズのエアステムです。

クイックライト#427、ケロシンモデル#235・インスタントライト#220(228)Cモデルまで、そしてミルスペック#252等に装着されます。

下にあるのは一般的なモデル用です、大きさ、長さの違いです。

ウィングタイプのフィラーキャップ、フィラープラグとも呼ばれます。

上にあるギザギザしたのはモデル#427に装着されています。

24年に登場するポンプ部がタンクに取り付けられた最初のモデルです。

このギザギザのキャップは25年頃から装着されると思われます。

27年頃から下にあるデザインのキャップに仕様が変更されます。

左 旧タイプ クイックライト系 ・右 新タイプ #220B以降センタースクリュー付き

インナーディスク(コア)のガスケット部分の径が異なります。

タンク給油口のリップの厚さが古いモデルでは厚くなっています。

旧モデルに新タイプのキャップは装着することは出来ません。

現行のワンピースのキャップはオールマイティに使用することが出来ます。

ウィングタイプのフィラーキャップにも新旧、構造も違うものがあります。

スラントジェネレーターモデルはクイックライト系と同じウィングタイプのフィラーキャップが装着されます。

ケロシンモデル#235、US製後期クイックライト#427などは古い構造のインナーディスクですが、ウィングのないキャップが装着されています。

カナダ製クイックライト末期では#220B系以降のキャップが装着されます。

ジェネレーター

L227には左にあるQ99が標準装着されます、間もなく(29年)R55が登場し、クイックライトシリーズも販売末期の頃には標準で装着されるようです。

R55に比べ低価格で需要が多かったQ99は60年代に入る頃まで生産が続きます。

当時の生活必需品であるランプ、ランタンにはR55の便利さよりも使い慣れたQ99を選ぶ人も多かったのだと思います。

プレヒートしやすい形状も理由だったのかもしれません。

2本のマッチでジェネレーターを温めてから点火するのがこの時代のセオリーです。

1925年カタログより。

ここからは古いグローブの話をしたいと思います。

マイカ(雲母)グローブです。「チムニー」(煙突)とも呼ばれます、ただ、この記事では耳なじみのある「グローブ」で進めて行きます。

30年代に入るとガラスグローブも登場しますが、L227等のクイックライトランタンにはマイカグローブが標準装着されています。

L227等の後期クイックライトの時代は一番右のタイプ、グローブNo.327が装着されます。

コールマンマイカグローブNo.327 と言われるものにもつくりの違いが見られます、マイカの枚数、点火用扉の形状、接続方法など。(下画像)

中央は主に1910年代#327に装着されるワイドリフレクター付きNo.327。

リフレクター部分はワイドとナロー(幅の狭い)の2種類あります。

左はおそらくAkron社製、点火口の扉もマイカ製なのが特徴です。

当時、米国にはランプ、ランタンメーカーは数多くあったようです、各社共通サイズのものもありAGMやAkronなどのランタンにはコールマンのグローブに交換されたものも多く見られます、その逆も見られますが、100年も経つ今となればメーカーの違い、多少の作りの違い程度では違和感を感じることはありません。(個人の感想)

マイカは軽量で衝撃にも強いのですがフレームが錆びる、マイカ自体が曇ってしまい脆いと言う欠点もあります。

それでも使用できるのが長所でもあります。

コールマンランプ用マイカグローブ(マントルプロテクター)No.351 です。

入手時はこの状態で2枚重なっていたのでおそらく未使用だと思います。

わずかにメッキも残りますが、1946年を最後にすべてのマイカグローブは生産を終了しているようです、これも80年ほどは経過していると思われます。

Coleman のロゴがスタンプされています、コールマンのグローブは多くの場合ガラス製、マイカ製にかかわらずロゴが表記されています。

古いグローブでは目を凝らして見ると発見する可能性があります。

#242サイズのマイカグローブです。

点火口が付いています、このサイズのグローブには珍しいです。

メーカーは不明です。

古い時代のリペア用のマイカシートです。

天然マイカです、最近のものと比べると質感(透明感)は劣るようですが、当然?雰囲気はあります。

リペアパーツとしてはこんなものもあります。

点火口の扉です、折り曲げ部分の無い平べったい形状や爪の形状が特徴的です。

これもメーカーは不明です。

この扉に各社の個性があるように感じます。

Fred Kuntz(フレッド クンツ)氏により製作されたリプロダクトのマイカグローブNo.327です。

オリジナルに忠実に製作されています。(マイカの材質は異なります)

Kuntz氏はコールマン社で社員として働いていましたが、自らのコレクションとコレクター仲間のためにリプロダクトのグローブを作り始めました。

#242サイズのマイカグローブNo.440も含めコールマン製マイカグローブのほぼ全ての種類を製作しています。

後にガラスグローブも製作、そして広く販売するようになります。

日本国内でも90年代後半頃から徐々に流通するようになります、画像のものは97年に購入しました、 Kuntz氏の製作販売するグローブとしては割りと初期のものと思います、フレームのメッキ部分がくすんできましたが、まだピカピカな部分も目立ちます。

国内でも多く流通しています、作りが良いのでオリジナルと勘違いされる方も多いようですが、オリジナルは最低でも80年ほど経過しているので、それなりの雰囲気は持っているはずです。

近年製作されたものには日付の刻印が入っているようです。

これもFred Kuntz氏の製作したリプロダクトのNo.242ガラスグローブです。

1932年に#242ファーストモデル用として登場するこのサイズのストレートグローブには2種類有ります、マイカ製のNo.440とこのガラス製のNo.242です。

このリプロダクトもオリジナル同様サンドブラスト、両端は切りっぱなしで製作されています。

Kuntz氏の製作するガラスグローブはあえてオリジナルとは微妙にデザインを変えている部分が有ります、オリジナルに対する敬意(リスペクト)と聞いたことがあります。

オリジナルは極めて少ないのですが、今ではKuntz氏のグローブがスタンダードになっているように感じます。

Kuntz氏があえて変えた部分のデザインもそのままお手本になっているようです。

現在リプロダクトのグローブはマイカ、ガラス共に様々なものが多く流通しています、選択肢が増えるのは良いことだと思います。

ただ、リプロダクトが増えることで誤った知識が広がる懸念もあります。

見分けが付かない精巧なものが増えてきたこと、オリジナルを知らない、見たことが無いと言うのが主な要因だと思います。

この画像は30年代初期 #220B(#228B)に装着されたPYREX No.330 グローブのオリジナル初期タイプです。

#220B(#228B)は30年に登場しますが当初はマイカグローブが装着されます、No.330グローブは31年の出荷から装着されるようです。

初期タイプは分厚い素材の切りっぱなしにサンドブラストされています。

(右)サンシャインマークの無いロゴの PYREX マークには画像の4分割されたリングとリングのないものがあります。

サンシャインマークの無いPYREXマークにはMADE IN U.S.A. の文字も記されています。

(左)サンシャインロゴの PYREX マークにはリングが画像の4分割のほかにリングが8分割のものもあります。

サンシャインロゴ PYREX 文字だけのグローブは後期(末期)タイプです、エッジ部分がどちらも同じように丸く仕上げられていますが、片方(右)はかなり厚く作られています。感覚的には(左の)2倍はありそうです。

No.330ロゴの種類は他にもあるのかもしれませんが、私が今までに見たものは以上です。

ロゴ全体が初期タイプは割りと整っているのに対し、後期タイプは滲んだように乱れています、ステンシル?おそらく「型」的なものの磨耗が原因のひとつだと思います。

最初にプレスされたレコードの音質が良いと言われるのと同じ理屈?と個人的には思っています。(分かりづらいですか?)

サンドブラストロゴNo.330は3年から4年ほどの製産期間だったようです、この後緑色の Coleman スタンプロゴになります。

No.330サンドブラスト グローブもかなり少ないのですが、 No.242 グローブも極めて少ないと感じます。

No.242 グローブの供給も短期間だったことが関係していると思われます。

32年のランタン本体#242(1st)登場数ヵ月後にグローブNo.242も販売されるようです。

34年には#242Aへとモデルチェンジし、グローブは同時期に登場する丸いNo.550が装着されます。

(上画像参照)35年(左)のUSパーツカタログでは#242(1st)ランタンのリペア用グローブはNo.242だったものが、37年(右)ではNo.440に変更されています。

これ以降リペア用のグローブはマイカ No.440、もしくはすでに流通しているNo.550 グローブを選ぶしかなかったと思われます。

36年にデビューする#243もシリーズを通してNo.440が標準装着、リプレイスメント用としてNo.550を選ぶことが出来ました。

前述しましたがマイカグローブは1940年代後期ですべて製産は終了するようです、#242系、#243系などはこれ以降の交換用はNo.550 グローブのみになります。

国内外で見掛ける #242 ファーストモデルの多くはやはりオリジナルのマイカ No.440、もしくはリプロダクトグローブが装着されています。

特に米国ではコレクターに限らず、Kuntz氏の製作したリプロダクトのグローブが圧倒的に多い印象です。カッコいいうえに手頃な価格で人気があります。ただ、今後入手は今まで以上に難しくなりそうです・・・

本来、オリジナルグローブ No.330 とNo.242 とではロゴのデザインに若干の違いがあるのですが、リプロダクトでは共通のデザインになっているものが多いようです。

概してリプロダクトはクッキリ・ハッキリとしているものが多いように感じます。

サンドブラストは当時のものは表面に薄く施されぼんやりとしています、リプロダクトの場合深目でヤスリのようにザラザラした感じのものもあります。

製造方法の違い、薬品を使ったエッチングなどもあるようです。

他にもプリント(印刷)されたものなどもあります。

サンドブラストやマイカグローブの場合オリジナルとの違いは割りとはっきりしているのですが、近年のカラープリントロゴのものはよほどの眼力がないと判別は難しそうです。

オークション等の画像で見ただけでは判別は困難と思われます。

グローブに限った事ではありませんが、見極める目を持つことが今まで以上に必要になるのかもしれません。

・

古いモデル、さらには近年のモデルでさえリプロダクトのパーツが無ければ維持出来ない時代になりつつあります。

楽しみ方は人それぞれなので、オリジナルにこだわる必要は無いと思います。

リプロダクトパーツを上手く使いながら、少しでも長く使えるよう努力するのも大切なことだと思います。

ただ、オリジナルはオリジナルとして残すことも大切、そして必要だと考えます。

・

・

話は戻ります・・・思い出して下さい・・・

L227は32年に生産を終了します、出荷台数は6年の間におよそ18,000台余りのようですが、そのうちの約4,000台は27年のベンチレーターのみの数も含まれています。

同時期の#327・#427、L220・L228の出荷台数が、それぞれ多い時で年間数万台ほどもあることを考えると随分と少ない数字だと思います。

カナダモデルも販売されていましたが、やはり数も少なく販売時期、部品構成(仕様)もUSモデルとは異なる部分も有ります。

* カナダモデルに関してはまだ謎の部分も多いようです。

・

・

主観、憶測等も含まれます、追記、訂正、削除などを行うことも有るかもしれません。

それじゃぁまた・・・

Soon (The Gates Of Delirium) Yes 「Relayer」1974

☮️

左 1929年10月 中 1928年4月 右 1928年1月

こんにちは。

今回紹介するのは、クイックライトランタンL227です。

モデル #227 コールマン社の資料では LQ227、2LQ227 などの表記もありますが、この記事では一般的に呼ばれているL227と表記します。

クイックライトランタン#327系、#427系もQL・LQ・2LQ など多くのバリエーションがありますが、文中では #327・#427 と大雑把に表記していきます。

画像は I.C.C.C 「Guide to Vintage Coleman Products 」 1900~1983 より

1927年、クイックライトランタン用のアクセサリーとしてワイドサイズのベンチレーター #216-490 が発売されます。

このベンチレーターには「かしめ固定」された大型のボールナットとベイルハンドルも装着されています。

裏側はリフレクター効果のある白いホーロー仕上げが施され、グローブを押さえるための3ヶ所の爪とベイルハンドルを装着するためのブラケットが溶接固定されています。

27年はL227ランタン本体の出荷、販売はなく、このベンチレーターだけが販売されたようです。(後述)

翌28年からワイドベンチレーターを装着したL227が販売されます。

記録によると28年1月から工場出荷が始まるようです。この28年1月の出荷台数がL227としては一番多いようです。

27年製のタンクを持つ個体もありますが、出荷時期と製品の製造時期は必ずしも同時ではありません、作り置いたタンクを数ヵ月後に組み立てることもあります。

基本的にはモデル#427と同一です。

このL227に装着されるベンチレーターは先に販売された #216-490 からベイルハンドル部分、3ヶ所の爪が省略されたものです。

ベンチレーター パーツNo.227-480

上画像は本来爪とブラケットが据えられる部分に残るくぼみです。

このくぼみは表側からも確認できます。

大きなボールナットを装着するベンチレーターは穴も大きくなっています。

ベイルハンドルで持ち上げた時にベンチレーターに掛かるストレスを軽減するためと思います。

この大きなボールナットの付いたベンチレーターは28年初期の短期間に装着されます。

同じく28年、L227に少し遅れて登場するインスタントライト・スラントモデルL228の最初期にも装着されたものがあるようです。

*画像のベンチレーターはボールナットのかしめ部分(ワッシャー)が外れています。

28年中期以降、ベンチレーターはその後の#228シリーズにも見られる通常のボールナットを使用するものに変更されます。

このベンチレーターは63年頃の#228Eモデルまで装着されます。

大きなボールナットはワッシャー(プッシュオンナット状)でかしめられていますが、なかには固着するものや先の画像のようにはずれてしまうものもあるようです。

ボールナット単体では当時のパーツカタログには記載されていません。

おそらく単体での販売はなかったと思われます。

あくまでもベンチレーターの一部であるということなのかもしれません。

ただ、コールマンのサービスセンターなどではリペア用としてストックされていたものもあったようです。

私は偶然にではありますが、それらと思われる単体数個を入手することが出来ました。(新品?と思われるものも含まれていました)

フレーム パーツNo.227-498

フレームは専用のものが装着されるようになります。

#228B以降のモデルに比べ直線的な形状(水平に伸びてから直角に曲がる感じ)のベイルハンドルが特徴です。

初期のベンチレーターとともにこのフレームもL227の最重要パーツだと思います。

バーナー部です。

この時期のクイックライト共通のバーナー部です。

米国と英国のPATナンバーがそれぞれ刻印されます。

このバーナー周りに限らずクイックライトは各パーツに特徴があるので、製造年月の表示のない1924年以前のモデルでもおおよその年代を推測することが出来ます。

クイックライトランタンのバルブです。

ポンプ部がタンクに内臓される#427そしてL227の時期はフューエルチューブはタンクに固定されているので画像左側の3種類が適合します。

右にあるフューエルチューブの付いたものは#327用です。

一番下は40年代のリペア用パーツと思います、メッキはなくパックナット(ステムを固定するナット)が大きくなっています。この部分は旧モデルとの互換性はありません。バルブ本体ごとでの互換性は有ります。

US製クイックライトのリペアパーツは40年代末頃まで製造販売されていたようです。

古い時代のバルブは多くの部分がメッキされていますが、30年代以降パーツのメッキ部分は少なくなっていきます。

特にリペア用パーツはメッキされないものが多く見られるようになります。

L227は初期モデルとそれ以降のモデルではバルブホイールにも違いが見られます。

28年の後半頃から変更されているようです。

左の新タイプのバルブホイールの素材はベークライト。

右の旧タイプはファイバー製ということのようです、おそらく圧縮した繊維質の素材にフェノール樹脂加工したものと思います。(ベークライトもフェノール樹脂)

以前、旧タイプクイックライトのバルブ部を薬品に漬け込んだところ、バルブホイールが水分を含みふやけたように膨らんでしまったことがあります。

ひび割れ(剥離)の原因にもなるようです、メンテナンス等の際は注意が必要と思います。

ポンププランジャーAssy パーツNo.216-520

ねじ込み式のロングサイズです。

ほとんどの部分がブラス製です。

#220C(#228C)まで共通ですが、40年すぎ(#220B~#220BXに変わる頃)から素材、仕様が変わります。

右は#220Cのプランジャーです。

キャップの厚みが増し、ほとんどの部分がスチールへ変更されています。

時代によって素材が変化しています、特に戦時期とその前後は不安定と思います。

パーツナンバーに変更はないようですが、互換した場合若干の違和感は感じます。(私見)

チェックバルブとロングサイズのエアステムです。

クイックライト#427、ケロシンモデル#235・インスタントライト#220(228)Cモデルまで、そしてミルスペック#252等に装着されます。

下にあるのは一般的なモデル用です、大きさ、長さの違いです。

ウィングタイプのフィラーキャップ、フィラープラグとも呼ばれます。

上にあるギザギザしたのはモデル#427に装着されています。

24年に登場するポンプ部がタンクに取り付けられた最初のモデルです。

このギザギザのキャップは25年頃から装着されると思われます。

27年頃から下にあるデザインのキャップに仕様が変更されます。

左 旧タイプ クイックライト系 ・右 新タイプ #220B以降センタースクリュー付き

インナーディスク(コア)のガスケット部分の径が異なります。

タンク給油口のリップの厚さが古いモデルでは厚くなっています。

旧モデルに新タイプのキャップは装着することは出来ません。

現行のワンピースのキャップはオールマイティに使用することが出来ます。

ウィングタイプのフィラーキャップにも新旧、構造も違うものがあります。

スラントジェネレーターモデルはクイックライト系と同じウィングタイプのフィラーキャップが装着されます。

ケロシンモデル#235、US製後期クイックライト#427などは古い構造のインナーディスクですが、ウィングのないキャップが装着されています。

カナダ製クイックライト末期では#220B系以降のキャップが装着されます。

ジェネレーター

L227には左にあるQ99が標準装着されます、間もなく(29年)R55が登場し、クイックライトシリーズも販売末期の頃には標準で装着されるようです。

R55に比べ低価格で需要が多かったQ99は60年代に入る頃まで生産が続きます。

当時の生活必需品であるランプ、ランタンにはR55の便利さよりも使い慣れたQ99を選ぶ人も多かったのだと思います。

プレヒートしやすい形状も理由だったのかもしれません。

2本のマッチでジェネレーターを温めてから点火するのがこの時代のセオリーです。

1925年カタログより。

ここからは古いグローブの話をしたいと思います。

マイカ(雲母)グローブです。「チムニー」(煙突)とも呼ばれます、ただ、この記事では耳なじみのある「グローブ」で進めて行きます。

30年代に入るとガラスグローブも登場しますが、L227等のクイックライトランタンにはマイカグローブが標準装着されています。

L227等の後期クイックライトの時代は一番右のタイプ、グローブNo.327が装着されます。

コールマンマイカグローブNo.327 と言われるものにもつくりの違いが見られます、マイカの枚数、点火用扉の形状、接続方法など。(下画像)

中央は主に1910年代#327に装着されるワイドリフレクター付きNo.327。

リフレクター部分はワイドとナロー(幅の狭い)の2種類あります。

左はおそらくAkron社製、点火口の扉もマイカ製なのが特徴です。

当時、米国にはランプ、ランタンメーカーは数多くあったようです、各社共通サイズのものもありAGMやAkronなどのランタンにはコールマンのグローブに交換されたものも多く見られます、その逆も見られますが、100年も経つ今となればメーカーの違い、多少の作りの違い程度では違和感を感じることはありません。(個人の感想)

マイカは軽量で衝撃にも強いのですがフレームが錆びる、マイカ自体が曇ってしまい脆いと言う欠点もあります。

それでも使用できるのが長所でもあります。

コールマンランプ用マイカグローブ(マントルプロテクター)No.351 です。

入手時はこの状態で2枚重なっていたのでおそらく未使用だと思います。

わずかにメッキも残りますが、1946年を最後にすべてのマイカグローブは生産を終了しているようです、これも80年ほどは経過していると思われます。

Coleman のロゴがスタンプされています、コールマンのグローブは多くの場合ガラス製、マイカ製にかかわらずロゴが表記されています。

古いグローブでは目を凝らして見ると発見する可能性があります。

#242サイズのマイカグローブです。

点火口が付いています、このサイズのグローブには珍しいです。

メーカーは不明です。

古い時代のリペア用のマイカシートです。

天然マイカです、最近のものと比べると質感(透明感)は劣るようですが、当然?雰囲気はあります。

リペアパーツとしてはこんなものもあります。

点火口の扉です、折り曲げ部分の無い平べったい形状や爪の形状が特徴的です。

これもメーカーは不明です。

この扉に各社の個性があるように感じます。

Fred Kuntz(フレッド クンツ)氏により製作されたリプロダクトのマイカグローブNo.327です。

オリジナルに忠実に製作されています。(マイカの材質は異なります)

Kuntz氏はコールマン社で社員として働いていましたが、自らのコレクションとコレクター仲間のためにリプロダクトのグローブを作り始めました。

#242サイズのマイカグローブNo.440も含めコールマン製マイカグローブのほぼ全ての種類を製作しています。

後にガラスグローブも製作、そして広く販売するようになります。

日本国内でも90年代後半頃から徐々に流通するようになります、画像のものは97年に購入しました、 Kuntz氏の製作販売するグローブとしては割りと初期のものと思います、フレームのメッキ部分がくすんできましたが、まだピカピカな部分も目立ちます。

国内でも多く流通しています、作りが良いのでオリジナルと勘違いされる方も多いようですが、オリジナルは最低でも80年ほど経過しているので、それなりの雰囲気は持っているはずです。

近年製作されたものには日付の刻印が入っているようです。

これもFred Kuntz氏の製作したリプロダクトのNo.242ガラスグローブです。

1932年に#242ファーストモデル用として登場するこのサイズのストレートグローブには2種類有ります、マイカ製のNo.440とこのガラス製のNo.242です。

このリプロダクトもオリジナル同様サンドブラスト、両端は切りっぱなしで製作されています。

Kuntz氏の製作するガラスグローブはあえてオリジナルとは微妙にデザインを変えている部分が有ります、オリジナルに対する敬意(リスペクト)と聞いたことがあります。

オリジナルは極めて少ないのですが、今ではKuntz氏のグローブがスタンダードになっているように感じます。

Kuntz氏があえて変えた部分のデザインもそのままお手本になっているようです。

現在リプロダクトのグローブはマイカ、ガラス共に様々なものが多く流通しています、選択肢が増えるのは良いことだと思います。

ただ、リプロダクトが増えることで誤った知識が広がる懸念もあります。

見分けが付かない精巧なものが増えてきたこと、オリジナルを知らない、見たことが無いと言うのが主な要因だと思います。

この画像は30年代初期 #220B(#228B)に装着されたPYREX No.330 グローブのオリジナル初期タイプです。

#220B(#228B)は30年に登場しますが当初はマイカグローブが装着されます、No.330グローブは31年の出荷から装着されるようです。

初期タイプは分厚い素材の切りっぱなしにサンドブラストされています。

(右)サンシャインマークの無いロゴの PYREX マークには画像の4分割されたリングとリングのないものがあります。

サンシャインマークの無いPYREXマークにはMADE IN U.S.A. の文字も記されています。

(左)サンシャインロゴの PYREX マークにはリングが画像の4分割のほかにリングが8分割のものもあります。

サンシャインロゴ PYREX 文字だけのグローブは後期(末期)タイプです、エッジ部分がどちらも同じように丸く仕上げられていますが、片方(右)はかなり厚く作られています。感覚的には(左の)2倍はありそうです。

No.330ロゴの種類は他にもあるのかもしれませんが、私が今までに見たものは以上です。

ロゴ全体が初期タイプは割りと整っているのに対し、後期タイプは滲んだように乱れています、ステンシル?おそらく「型」的なものの磨耗が原因のひとつだと思います。

最初にプレスされたレコードの音質が良いと言われるのと同じ理屈?と個人的には思っています。(分かりづらいですか?)

サンドブラストロゴNo.330は3年から4年ほどの製産期間だったようです、この後緑色の Coleman スタンプロゴになります。

No.330サンドブラスト グローブもかなり少ないのですが、 No.242 グローブも極めて少ないと感じます。

No.242 グローブの供給も短期間だったことが関係していると思われます。

32年のランタン本体#242(1st)登場数ヵ月後にグローブNo.242も販売されるようです。

34年には#242Aへとモデルチェンジし、グローブは同時期に登場する丸いNo.550が装着されます。

(上画像参照)35年(左)のUSパーツカタログでは#242(1st)ランタンのリペア用グローブはNo.242だったものが、37年(右)ではNo.440に変更されています。

これ以降リペア用のグローブはマイカ No.440、もしくはすでに流通しているNo.550 グローブを選ぶしかなかったと思われます。

36年にデビューする#243もシリーズを通してNo.440が標準装着、リプレイスメント用としてNo.550を選ぶことが出来ました。

前述しましたがマイカグローブは1940年代後期ですべて製産は終了するようです、#242系、#243系などはこれ以降の交換用はNo.550 グローブのみになります。

国内外で見掛ける #242 ファーストモデルの多くはやはりオリジナルのマイカ No.440、もしくはリプロダクトグローブが装着されています。

特に米国ではコレクターに限らず、Kuntz氏の製作したリプロダクトのグローブが圧倒的に多い印象です。カッコいいうえに手頃な価格で人気があります。ただ、今後入手は今まで以上に難しくなりそうです・・・

本来、オリジナルグローブ No.330 とNo.242 とではロゴのデザインに若干の違いがあるのですが、リプロダクトでは共通のデザインになっているものが多いようです。

概してリプロダクトはクッキリ・ハッキリとしているものが多いように感じます。

サンドブラストは当時のものは表面に薄く施されぼんやりとしています、リプロダクトの場合深目でヤスリのようにザラザラした感じのものもあります。

製造方法の違い、薬品を使ったエッチングなどもあるようです。

他にもプリント(印刷)されたものなどもあります。

サンドブラストやマイカグローブの場合オリジナルとの違いは割りとはっきりしているのですが、近年のカラープリントロゴのものはよほどの眼力がないと判別は難しそうです。

オークション等の画像で見ただけでは判別は困難と思われます。

グローブに限った事ではありませんが、見極める目を持つことが今まで以上に必要になるのかもしれません。

・

古いモデル、さらには近年のモデルでさえリプロダクトのパーツが無ければ維持出来ない時代になりつつあります。

楽しみ方は人それぞれなので、オリジナルにこだわる必要は無いと思います。

リプロダクトパーツを上手く使いながら、少しでも長く使えるよう努力するのも大切なことだと思います。

ただ、オリジナルはオリジナルとして残すことも大切、そして必要だと考えます。

・

・

話は戻ります・・・思い出して下さい・・・

L227は32年に生産を終了します、出荷台数は6年の間におよそ18,000台余りのようですが、そのうちの約4,000台は27年のベンチレーターのみの数も含まれています。

同時期の#327・#427、L220・L228の出荷台数が、それぞれ多い時で年間数万台ほどもあることを考えると随分と少ない数字だと思います。

カナダモデルも販売されていましたが、やはり数も少なく販売時期、部品構成(仕様)もUSモデルとは異なる部分も有ります。

* カナダモデルに関してはまだ謎の部分も多いようです。

・

・

主観、憶測等も含まれます、追記、訂正、削除などを行うことも有るかもしれません。

それじゃぁまた・・・

Soon (The Gates Of Delirium) Yes 「Relayer」1974

☮️

2023年12月18日

Coleman Lantern 286 ・288 Part.2

【コールマン ランタン 286 ・288】 パート2

こんにちは。

今回は前回に引続き#286系ランタン パート2 バルブ編です。

#286系及び派生モデル等のバルブ周りのパーツを考察してみたいと思います。

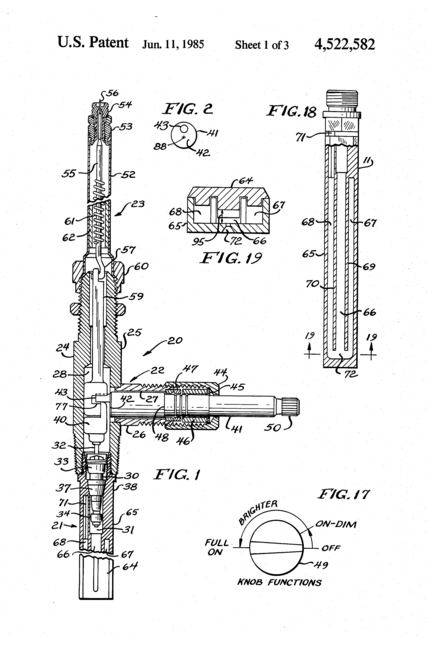

83年に生産が始まるCL系はそれまでのイージーライトモデルのバルブに更なる改良を加えます。

キャッチコピー「究極のランタン」と名乗るだけに、完成された新しいシステムになります。

旧#288Aバルブ部です。

新しいシステムの要である、エクセントリックブロックとバルブブロックです。

US製としては先代モデルの#275系では一体型だったエクセントリックブロックが二つに分割されました。

エクセントリックブロックはジェネレーター(ガスチップ)のクリーニングと、バルブコアを押し込む部分(バルブブロック)での燃料の調整を行います。

エクセントリックブロックはアルミ合金製?、バルブブロックは樹脂製です。

CL系初期には樹脂製のエクセントリックブロックが装着されていました、「A」モデルに変わるタイミングで現在の素材になったようです。

バルブステムです。

先端にオフセットされたピンの偏心した動きと連動したエクセントリックブロックの動きがこのシステムの基本的な働きだと思います。

上 パーツNo.#288A6141 #288・#285・#290・#295などのWマントル

下 パーツNo.#286A6141 #286・#282・#214・#200BなどのSマントル

グラファイトパッキンは現在市販されている一般的なサイズのものが対応します。

フューエルチューブです。

「究極のランタン」を名乗る所以はこのチューブにもあります。

燃料と空気が絶妙のバランスで供給されることも、この新しいシステムの重要なポイントと思います。

右 パーツNo.290-5231 #290・#295・#635Bなど用

左 パーツNo.288B5231 #286・#288・#282・#285・#200B用

ホワイトガソリン、無鉛ガソリンも使えるアンレデッド(デュアルフューエル)系共通です。

この画像は熱で変形、変色した#400Bストーブのフューエルチューブです。

分かりづらいですが「へ」の字に変形し、変色した部分が大きく凹んでいます。

以前、私が見たCL系ランタンのものはもっと変色・変形していました。

CL系初期モデルにはヒートシールドが装着されていませんでした、さらに初期モデルは光量も大きく*、変形したフューエルチューブは少なくはなかったと想像されます。

*当時の「日本コールマン」のカタログでは#286(CL1)は350cp、#290(CLX)は400cp と記載されています。 cp=キャンドルパワー

350cpはモデル#335、400cpはモデル#220等と同等の性能ですが・・・

これらのモデルには金属製のフューエルチューブが装着されています。

その後「A」モデルになると、それぞれ 200cp、300cp と変更されています。

ヒートシールドの装着と共に光量も落とされたものと思われます。

変形することで異常燃焼はもちろんですが、タンクの中に落ちてしまったり、抜けなくなってしまうことも考えられます。

「転ばぬ先の杖」・・・旧CL系にはヒートシールドの装着をお勧めします。

フューエルチューブにはバルブコアが内蔵されています。

バルブブロックの動きで燃料の遮断~開放を行います。

フューエルチューブのOリング

この図面は1985年にパテントを取得した際のものです。申請は84年のようです。

バルブステムの回転に連動するエクセントリックブロック・バルブブロックさらにニードル・バルブコアの繊細な動きが図説されています。

構造(システム)について詳しく説明されているようなので、興味のある方は検索してみてください。

1973年にカナダ工場で登場するEasi-Lite*システム、#321系#621系等のこのシリーズはとても神経質なバルブでした。

その後もバルブは目まぐるしく改良が重ねられていきますが、神経質なうえに日本国内でのパーツの流通量は少なく、苦労した人も多いのではないでしょうか?(私は匙を投げました)

75年には#275がUS製としては最初のEasy-Lite*モデルとして登場します。

そして83年、US製のCLシリーズに装着されるこの新しいシステムが開発されます、後年この新しいバルブシステムはそのままカナダモデル#325A・#625Aにも装着されることになります。

*イージーライト CANADA Easi-Lite ・ U.S Easy-Lite と表記が違います。

この新しいシステムの名称は特に表示されることはありませんが Adjustable が象徴的なワードです。

バルブボディはホワイトガソリン用と後発モデルアンレデッド系の2種類ありますがバルブステムやフューエルチューブ等は共通です、それぞれが互換可能です。

右のバルブがアンレデッド系のものです。

フレームナット、ジャムナット(ジェネレーターナット)のピッチが異なるのでこの部分の互換性はありません

バルブボディ、ジャムナット、フレームナットには「刻み」があるので識別は可能です。

燃焼システムは違いますが、ケロシンモデル#214系バルブの特徴的な部分も。

上画像はフューエルチューブです。 パーツNo.214-5231

ケロシンチューブの場合燃料を吸い込むだけの構造です、ガソリンモデルに比べ吸い込み口は大きくなっています。

エクセントリックブロック・バルブブロック部です。 パーツNo.214-3041

ガソリンモデルと違い光量調整は出来ないのでバルブブロック部はブラス製のかたまりです、バルブコアを押し込むだけの簡単なつくりです。

左が#214 系のものです。

ガソリンモデルはエクセントリックブロックとバルブブロックは別々のパーツとして販売されていますが#214用はセットでの販売です。

元々、#214系はバルブブロック部と一体型*だったのですが、後に(89~90年頃)分割されエクセントリックブロック部分が#286系のパーツと共用になりました。

*#214ケロシンランタンは当初モデル#218として開発されていたようです、#286等のCLシリーズ発表の翌年カタログ掲載されるのですが、何か不具合があったのか?#218は販売されることはなく、少し遅れて(86年)#214が発売されます。

初期#214系のエクセントリックブロックのパーツナンバーが 218-3041、プレヒートカップにも 218 のナンバーを見ることが出来ます。

#286(#288)と#214のジェネレーター初期のパッケージです。

CL系最初期から90年代初期まで装着されるジャムナットです。

下半分が丸くなっています。

赤い#286A、カナダモデル#325A・#625Aもこのナットが装着されています。

右は90年代初期以降から現在も装着されるジャムナットです。

どちらもパーツNo.288-1621 です。

アンレデッド系最初期から初期の一時期にも同じ形状のものが装着されています。

取り外しのできないジャムナットでしたが、アンレデッド系は他のモデルとはピッチが異なるので別体になった現在でもジェネレーターとセットで販売されています。

上画像のジェネレーターは最初期に装着されたウィングタイプのものです。

こちらは同じく、アンレデッド(デュアルフューエル)用初期のものです。

この時期にはまだ旧タイプのジャムナットも見られます。(一番下のパッケージ)

#286系や派生モデルの中でも特異なジェネレーターです。

89年に登場する非常時には無鉛ガソリンを使用することが出来ると言うこのアンレデッド(デュアルフューエル)モデルは、燃焼効率を上げるための工夫が凝らされていました。

ホワイトガソリンモデルに比べ一回り太く、上で紹介したウィングタイプ、そしてスリーブが追加されさらに太さが増したものへと変更されます。

このシリーズ、2000年代に入る頃を最後に日本国内での販売はなくなってしまいましたが、シルバーのタンク、黒いベンチレーターの精悍な色使いが魅力でした。

以前は不恰好に見えていたこの「ゴツイ」ジェネレーターも、今改めて見てみるとなかなか「カッコイイ」のでは・・・と思います!?(個人の感想)

バルブAssy パーツNo.286A6571

93~4年頃から現在の#286AのバルブAssyです、#286系はもちろんですがUS仕様の#200Bもこのバルブを装着します。

ちなみに、日本国内で流通する#200B系のバルブ周りは#282と共通です。

古いモデルのバルブを見慣れていると若干の違和感を感じます。

分解してみました。

ステムは2個のOリングが装着されています。

パックナット内には小さなグラファイトパッキン?も挿入されているようですが、このタイプのステムからの燃料漏れはOリングの交換で解決しそうです。

メンテナンス性は向上したようですが、コールマン社からのパーツの供給はありません・・・

・・・市販のOリングが対応するようです。

エクセントリックブロック、フューエルチューブなどには特に変化は見られません。

パックナットの形状が変化しています、新タイプはテーパーになっています。

左は旧タイプ。

違和感を感じたのはこの部分でした。

完成されたシステムですが、見えないところでも進化しているようです。

現在のワンマントルランタン

関連するアクセサリー類を少しだけ紹介します。

PYREX のストライプフロストグローブです。

CL系、「A」モデル初期に標準装着されます。

最初期と思われるグローブ(右)はストライプの本数、質感が違っています。

後に(86年途中?)クリアグローブが装着されるようになりますが、ストライプフロストグローブは、アクセサリー及びリプレイスメント(交換用)として販売が続けられます。

このストライプフロストは後にアンレデッドモデル、スペシャルモデルに標準で装着されたりもしていました。

#286サイズのツリーロゴのケース、色のバリエーションです。

CLシリーズと同時に販売が開始される汎用性のあるケース。

赤から緑へ、そしてアンレデッドモデルやスペシャルモデルに付属される黒のケースです。

ランタン本体と共にロゴマークを変えながら販売が続く、ロングセラーなケースです。

CL系ランタンと同時に登場するアルミ製リフレクター、右は#286・#288・#214 の外フレームに対応します。

左の大きいのは#290(CLX)を始め、#220・#228等の外フレームに装着できます。

カタ番 大#290-703 小#288-703

フレームとグローブの間に挟んで使用します、使わないときは半分に畳んでタンクの底に収納することが出来ます。

その事でパテントを取得したようです。

使わない時はコンパクトで邪魔にならない(置き場所に困らない)と言うことがセールスポイントでもあるようです。

外フレーム式ランタンと同様に販売は短期間だったようです。

90年代に入るとL型のステーをボールナットで固定するタイプになります。

91年のカタログ掲載が最初と思います。 カタ番#295-720

本体はアルミ素材、ステー類はスチール製です。

リフレクターはマナー的にも一つは持っておきたいアクセサリーです。

再販売して欲しいものの一つですが、現在のコールマン社を見る限り期待は出来そうもありません。

むしろ火器類に関してはパーツも含め打ち切られるものの方が多くなりそうな感じがします。

・

これが全てではありません、間違い思い違いも有ると思います。

参考程度と、優しい目で見てやってください。

それじゃぁ・・また・・・

Danny Boy Eric Clapton

2024年が皆さまにとって良い年でありますように!!

☮️

2023年11月07日

Coleman Lantern 286 ・288 Part.1

【 コールマン ランタン 286 ・288・290 】 パート1

こんにちは。

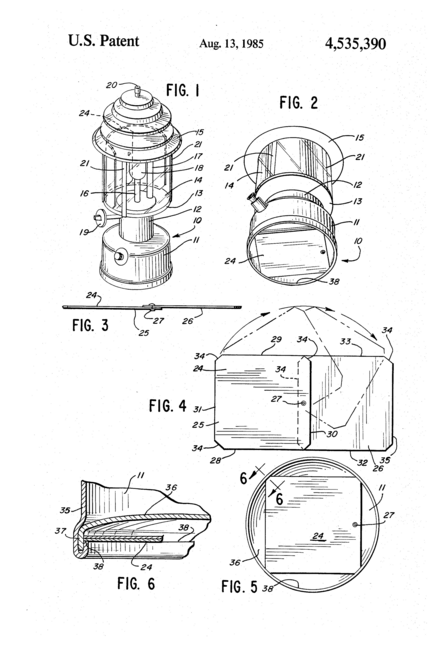

今回は1983年に生産が始まり、誕生から40年を迎えた#286・#288・#290系ランタンの紹介です。

CL系と呼ばれる初期モデルから 、主に90年代頃までの移り変わりを備忘録に記して行きたいと思います。

私は所有していたCL系ランタンのすべてを手放してしまいましたが、手元に残っているパーツ、当時のカタログ、パーツリスト等での考察です。

今回はパート1 ボディ及びバーナー編です。

1984年のカタログがデビューでした。

それぞれ CL1.CL2.CLX と言う愛称を持って発売されます。

モデルナンバーは CL1 #286 ・ CL2 #288 ・ CLX #290

CL= Coleman Lantern の CLだと思われます。

とくに深い意味は無いと言うことのようです。

キャッチコピーは The Ultimate Lantern. ・ 「究極のランタン」・・!

カタログでは「Gold Standard」と謳われているように、全体的に金色を意識した仕上げです。

初期にはフレーム、ベイル、ポンプ部などには黄色味がかったコーティングが施されているようです。

このコーティングは時間が経つと消えてしまうようで、かろうじてポンププランジャー周り にその名残りのあるものを見ることが出来ます。

タンクに貼られるロゴデカール、ボールナット、バルブノブ、カラー(ベースレスト)も「Gold Standard」仕様です。

*当時の「日本コールマン」では #288 (CL2)の取り扱いはありませんでした、国内での#288の販売は91年からです。

CL系の特徴、ベイルハンドルと一体になったフレーム(外フレームと呼ばれます)と独立したベンチレーター。

CLXフレーム パーツNo.290-5301

外フレームはひと目で#220系の血を引くモデルだと分かります。

CL1・CL2もそれぞれが専用のフレームです。

丁寧なメッキ処理が施されています。

随分昔(30年以上前)に購入し、新聞紙にくるんで保管していますが錆びの発生はないようです。

外フレームのCL系は83年後期から85年後期までの正味2年程が生産期間だと思われます。

ベンチレーターです。

右 CL1 ・ CL2 用 パーツNo.288-4851

左 CLX 用 パーツNo.290-4851 CLXのベンチレーターは先代の#220系と形状は同じです。

85年後期頃からはベイルと一体になります。 パーツNo.288-5001

それまでの外フレーム式からバーナーとボトムプレート、ベンチレーターで本体を支えることになります。

この時期にはタンクに貼られるデカールも変化しています。

CL の文字は残りますがツリーマークが省略されます。

フレームとベンチレーターが変更されるタイミングで、モデルナンバーも#286から#286Aと3機種とも「A」モデルに変更されます。

#286A700(先代は#286-700)等と表示されますが、下3桁の数字はこの時代は色を表しています。

700はグリーン(緑色)を表します。ちなみに、レッド(赤)は703です。

ブラウン=710 メッキ=720 ブルー=706 ・・・等々

80年代後期以降ケース付きは 740、スペシャルモデルでは 743 ・ 747 など様々な商品番号(カタログ番号)で表示されます。

米本国ではランタン本体とケースがセットで販売されることは珍しく、限定モデルも含め日本独自の番号のものも多いと思います。

日本仕様では末尾に「J」が記されることもあります。 カナダ仕様では「C」が記されることも。

最近ではモデルナンバーではなく、商品コードで表示されることが多くなりました。

バーナーフレーム式の#286AのCLデカールは85年から86年に掛けての数ヶ月と思います。

この86年初期からロゴデカールのCLの文字が消え、ADJUSTABLE の文字の大きくなる割と見慣れたものになります。

91年頃からベンチレーターの形状が扁平になります、左の尖った感じが#286系旧タイプです。

#290用も変化しますが、いずれもパーツナンバーに変更はありません。

ゴールド色のボールナット。 パーツNo.220-4411

メッキの施されないブラス製です。

このタイプのボールナットには #203-441 #288-441 などの品番があります。

仕上げの違いでパーツナンバーに変化はないようです。

右上にあるのは通常のボールナットです。

86年頃まで装着されると思います。

カラー(ベースレスト)。

左がCL系のゴールド仕様です。 CLX用 パーツNo.290-5291

右は「A」モデルに変更後のカラーです。 #288A用 パーツNo.288B5291

この時代は日本国内で流通するモデルは本国と同じもの、すべて英文仕様でした。

それぞれ機種専用のカラーを装着しています。

80年代も終わりの頃から、国内で流通するモデルは徐々に日本語に変わっていきます。

この過渡期には様々なものが混在しています。

特に赤い#286Aの時期は顕著です。 88年~90年

赤い#286A703 日本コールマンでのカタ番は#286A7035

末尾の「5」が不自然ですね、本当は「J」にしたかったのでは? と勝手に想像しています。

微妙な色の濃淡があります。

同じ製造年月でもカラー(ベースレスト)の表示に違いが見られます。

英語カラー#286A703 #286A700* 半分日本語#286A7035 などが混在しています。

*緑の700 に 703 のカラーを装着したものも結構あるようですが・・・これは通常運転です!?

703 と 7035 の違いはカラー(ベースレスト)だけです。

日本向けのカラー 7035 は製造時期にバラつきが見られるので、輸入後に国内で交換されたのだと思われます。

私、、個人的には全部英語のカラーが好きかな・・・

国内モデルはこれ以降、全部日本語の#286・#288共用のカラーになります。

バルブノブ パーツNo.288-5491

ゴールドポイントが入ったノブです。

CL系は基本的にこれを装着しますが、CL系末期には下記で紹介するノブが装着されています。

85年中期、CL系としては末期そして「A」モデルに移行する頃から長期にわたり装着されるノブです。

この当時のパーツナンバーは上記と同じ #288-5491 でした。

90年代中期以降 #288C1501 にパーツナンバーは変更されています。

スクリューも(-)から(+)の頭に変化します。

ダブルマントル用のバーナーフレームです。

#290・#290A・#295 共通のバーナーAssy パーツNo.290B5341

シングルマントル用のバーナーです。 パーツNo.286B5341

不規則に?バーナーチューブがスチール製だったりブラス製だったりしています。

ミキシングチャンバーのフチが広いタイプ。

ベンチレーターを安定させるためなそうです。

バーナーチューブもですが、ここも統一性の無い部分です。

アンレデッドモデル#282用のバーナー。 パーツNo.282-5341

ミキシングチャンバーのフチが広く、ブラス製のバーナーチューブです。

脱着交換のできるチューブです、このバーナーは#286との互換は可能です。

90年代以降シングルマントル用のバーナーは、ベース部中央に開けられたボルト用の小さな穴によって#200B系とも共通になっています。

ケロシンモデル#214とも似てはいますが、エアインテーク部分に微妙な違いがあるようです。

ケロシンモデルのバーナー部は空気の流量を制限されているものが多いので、#214用も同じく制限されていると思われます。

ガソリンモデルの場合、ジェネレーターをケロシン用に交換しただけでは色々と問題になることがあるのですが(多くは燃料と空気の混合比)、ケロシンモデルではジェネレーターを交換するだけでガソリン運用することは昔から行われています。

古い時代のガソリン、ケロシンの両用モデルはケロシンモデルがベースになることが多いです。

#234・#235・#247 等々は基本ケロシンモデルですが、ジェネレーターを交換することでガソリン運用が可能です、但しガソリン使用時でもプレヒートが必要になります。

カナダ製ケロシンモデル#427Kではジェネレーターを交換することなく両方の燃料で運用が可能でした。

話がそれてしまいましたが・・要は、ケロシンモデル用のバーナーはガソリン用として何も問題ないということです。

交換用チューブ パーツNo.295-6661 ブラス素材です。

パーツNo.290-6661 のスチール素材もあります。

リテイナーセット パーツNo.214A1341

#200B系はブラスチューブとリテイナーがセットになり パーツNo.200-3111

ダブルマントルのバーナーフレームのベース部分の穴は中央部にあります。

*手前に見える小さな長方形の穴はヒートシールドの脚を差し込むための穴です、90年代以降の仕様です。

一方、シングルマントルの穴はオフセットされています。

これはシングルとダブルでは基本構造が違うためです。

ダブルマントルモデルはタンクのバルブ取り付け部分も中央に有ります。

シングルマントルでは、タンクの取り付け部もオフセットされています。

#286と#288では取り付け部が異なるためタンク、バーナーフレームはもちろんバルブ、ヒートシールドも異なります。

ケロシンランタン#214、アンレデッドモデル#282、#200B系のシングルマントルモデルも構造的には#286に準じます。

但し、#200B系はパーツ構成が異なります、さらに日本向け製品と米本国とではバルブ類も異なります。

ボトムプレート 85年後期「A」モデル以降の仕様です。

グローブを保持するスプリングが装備されました。

初期のスプリングは小さめで丸みを帯びていましたが、87年途中から、この角ばった大き目なものに改良されました。

右=パーツNo.290-5401 #290A・#295

左=パーツNo.288-5401 #286A・288A・#282・#285・#214 共用のためバルブ部の四角い穴が2ヶ所開いています。

85年から87年頃の小さなスプリング。

85年中期頃からヒートシールドが装着されます、外フレーム式末期には装着されているようです。

CL系はフューエルチューブが樹脂製なので、熱による変形が発生したためのようです。

私も実際に変形したチューブを何個か見ています。

2本の切れ込みがあるのがシングルマントル用、1本がダブルマントル用です。

パーツNo.286-1151 シングルマントル用

パーツNo.288-1151 ダブルマントル用 #288、#290等と共用です。

スプリングクリップ パーツNo.231A3111

ヒートシールドを固定するためのクリップ。

#201、#214 等のケロシンランタンのプレヒートカップを押さえるためにも装着されています。

Uクリップ パーツNo.288-1251

バーナーフレーム、ボトムプレートをバルブ部と接続するためのクリップ。

CLシリーズ最初期から現在まで変わらずに装着される数少ないパーツです。

#220系最終「K」モデルにも流用可能です。

CL系のポンププランジャーはこの時期独特のつくりです。

スチール製のバックアッププレートとナット部が一体になり「かしめ」られています、ポンプカップはネオプレーン(ゴム)製のみが対応します。

バックアッププレートに直接ポンプカップの穴を広げて捻りながら着脱します。

同時期の「ピークワンストーブ」#400系なども同じ仕様のプランジャーです。

この「かしめ」タイプのメンテナンスキットも販売されています。

パーツNo.216A5091

バックアップレート、レザーカップ用の小さなプッシュオンナットもセットされています。

現在もこのメンテナンスキットは内容物を変更しながらも同じパーツナンバーで販売されています。

「A」モデル以降のプランジャーです。

バックアッププレートの形状が変化し、ポンプカップの固定がプッシュオンナットになりました。

90年頃まで装着されると思います。

90年頃、バックアッププレートがプラスチック製になりました。

間もなく、ポンプキャップがそれまでのアルミ製からプラスチック製に変わります。

プランジャーのスプリングは無いものもありますが、「無意識に引き上げてしまった時」その存在価値を認識します。

91年後期から装着されるこのプラスチックキャップの仕様は最近まで30年程続きました。

93年頃からはタンクに貼られるロゴマークも新しいものになります。

90年代中期、プランジャーの頭(ノブ)部分が一回り小さくなります。 左側です。

この角度のほうが分かりやすいかもしれません。

プッシュオンナット パーツNo.242-1071 大小同じナンバーです。

60年代から70年代のレザー製のポンプカップには小さなナットが装着されていましたが・・・

ネオプレーン(ゴム)製に切り替わる80年代に入る頃からナットも大きくなりました。

古い時代のプランジャーはレザーの厚みの分、バックアッププレートもわずかに小さくなっています。

#288のロゴマークの変遷と主な特徴。

83年後期~85年中期

83年後期~85年中期外フレーム、ゴールド仕様。

85年中期~後期

85年中期~後期外フレーム末期のCL2ロゴ。

ヒートシールドの装着・ゴールドポイントの無いノブに。

85年後期~86年初期

85年後期~86年初期ベイル一体ベンチレーター、バーナーフレーム式の「A」モデルに。

ゴールドのボールナットもこの時期までだと思われます。

86年初期~93年

86年初期~93年86年中期カラーのデザインが変更されます。(OFF~LOW~HIGH のラインが黒から赤 等)

91年、ベンチレーターの形状変化・ポンププランジャーのキャップがプラスチックに。

私、個人的にはこの91年 尖ったベンチレーター・旧ロゴ・アルミのポンプキャップ この時期までが一つの区切りだと思っています。

93年~

93年~新ロゴ~現在までにボトムプレート及びヒートシールドの構造変更・ベンチレーター形状の再変更・ロゴデカールなど多くの部分が変化しているようです。

*ほぼ全ての時代に特徴の入り混じった個体が多数あります、あくまでも目安です。

*モデルチェンジ後でも余ったパーツがあれば何のためらいも無く組み立てられていきます。

*#286、#290とは変化の過程が異なる部分もあります。

*コールマン製品の製造切り替わりの時期は10月、11月頃が多いようです、記事内の後期というのはおおよそこの時期を指しています。

*完璧な考察ではありません、訂正や追記、削除など気がついた時点で行うこともあると思います。

・

パート1は取り敢えずここまで。。。

次回、パート2 は派生モデルを含めたバルブ周りとその他のパーツを予定しています。

Cortez the Killer Neil Young & Crazy Horse Live

それじゃぁ・また・・

☮️